短文既久,文言小说蔚为大观,短篇尤盛,其常识者,非独辞藻之雅,亦体制之辨、源流之考、笔法之妙也,欲窥其堂奥,必先明其宗。

文言小说之滥觞,可溯至先秦,诸子寓言,如《孟子》“揠苗助长”,《韩非子》“守株待兔”,已具小说雏形,然意在说理,非为叙事,至汉魏六朝,志怪与志人小说勃兴,志怪者,记神仙鬼怪、殊方异物,如《搜神记》之“干将莫邪”,述人复仇,神鬼相助,情节奇诡,想象瑰丽,此为后世神魔小说之滥觞,志人者,记士人言行、轶闻琐事,如《世说新语》之“谢太傅寒雪日内集”,寥寥数语,人物情态跃然纸上,开后世笔记小说之先河,此时期之小说,篇幅短小,文笔简古,“记叙异事”,是其主要特征。

唐宋以降,文言小说臻于鼎盛,唐代传奇,乃文言小说之成熟标志,其篇幅较六朝小说为长,情节更趋曲折,人物形象亦更为丰满,如《柳毅传》,书生柳毅义传书信,龙女报恩,人神恋之曲折,人性之善恶,交织成篇,文辞华美,结构完整,宋代话本,虽为白话,然其对后世文言小说之影响亦不容忽视,其叙事之法、市井之情,为文人创作提供新镜,至明清,文言小说流派纷呈,笔记小说如《聊斋志异》、《阅微草堂笔记》等,皆为一时之冠,蒲松龄之《聊斋》,借鬼狐花妖,抒胸中块垒,“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”,其笔法熔志怪、传奇、笔记于一炉,乃文言小说之集大成者,纪昀之《阅微》,则尚质黜华,以考据为骨,以议论为魂,意在“寓劝惩,广见闻”,与《聊斋》之浪漫主义风格迥异。

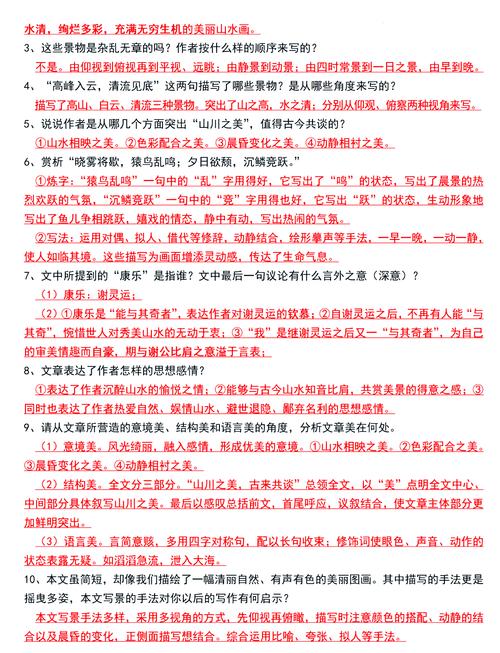

短篇文言小说之体制,亦有定规,其叙事之法,或顺叙,或倒叙,或插叙,力求波澜起伏,其描写之笔,或白描,如“时维九月,序属三秋”,寥寥数字,境界全出;或工笔,如对人物服饰、容貌之细致刻画,穷形尽相,其语言之要,在于“简”与“雅”。“简”者,言简意赅,不以辞害意,如《世说新语》记嵇康“目送归鸿,手挥五弦”,八字写尽其超逸之态。“雅”者,文辞典丽,合乎古法,然亦忌过分雕琢,失之浮华,其结构之巧,多讲究“起承转合”,开端或设悬念,如《聊斋》之“促织”,开篇即言“宫中尚促织之戏”,点明祸源;或渲染气氛,如《西湖七月半》,开篇即写西湖七月半之“一无可看”,反衬出“吾辈看月之人”之“雅”,承接则展开情节,或铺陈,或推进,转折乃情节之关键,或陡生波澜,或揭示真相,引人入胜,合则收束全文,或点明主旨,或留下余韵,令人回味无穷。

要而言之,短篇文言小说之常识,可概括为下:

| 特征 | 内涵 | 示例 | | :--- | :--- | :--- | | 源流 | 源于先秦寓言,兴于六朝志怪志人,成于唐传奇,盛于明清笔记。 | 《搜神记》、《世说新语》、《柳毅传》、《聊斋志异》 | | 体制 | 篇幅短小,结构完整,讲究“起承转合”。 | 《促织》开篇点题,发展波折,高潮迭起,结局悲凉。 | | 笔法 | 叙事曲折,描写或白描或工笔,语言简雅,意蕴深远。 | 《湖心亭看雪》用白描手法写景,“天与云与山与水,上下一白”,意境苍茫。 | | 主旨 | 或记异事,或写人情,或寓劝惩,或抒胸臆。 | 《阅微草堂笔记》多记因果报应,旨在劝善惩恶。 |

研习短篇文言小说,非徒为诵习古文,实乃与古人对话,观世态,悟人生,其辞约而旨丰,其事简而意深,此乃中国文学之瑰宝,亦吾民族文化之精粹也。

相关问答FAQs:

问:短篇文言小说与白话小说在语言和表现手法上有何主要区别? 答:主要区别在于语言与表现手法的差异,语言上,文言小说以先秦两汉之古文为典范,用词典雅精炼,句式简短,多单音节词,如“吾”、“汝”、“之”、“乎”等,阅读需具备一定古文功底,白话小说则以宋元以来之市井口语为基础,语言通俗易懂,贴近生活,句式灵活,双音节词增多,如“我们”、“你们”、“什么”等,更易于大众接受,表现手法上,文言小说重“写意”,追求神似,常以极简笔墨勾勒人物情态与意境,如《世说新语》寥寥数语即可传神,白话小说则重“写实”,注重情节的曲折离奇与细节的生动描绘,善于运用铺陈、对话等手法,如《水浒传》中“武松打虎”一段,动作、心理、环境描写细致入微,极具画面感。

问:如何理解《聊斋志异》中“花妖狐魅”形象的文学价值与社会意义? 答:《聊斋志异》中的“花妖狐魅”形象具有极高的文学价值与社会意义,文学价值上,蒲松龄赋予这些非人形象以人的情感、思想与道德标准,她们或善良多情,或刚烈正直,或聪慧狡黠,如婴宁之天真,聂小倩之温婉,这些形象栩栩如生,突破了传统志怪小说中鬼怪怪诞恐怖的刻板印象,使作品充满了浪漫主义色彩与艺术魅力,社会意义上,蒲松龄借鬼狐世界影射和批判现实社会,他通过花妖狐魅与人的交往,揭露了封建科举制度的腐败(如《司文郎》)、官场的黑暗与吏治的残暴(如《促织》)、封建礼教对人性的压抑(如《连城》),同时也寄托了对美好爱情与理想社会的向往(如《婴宁》),这些形象既是作者艺术想象的结晶,也是其愤世嫉俗、寄托孤愤的载体,体现了“借谈狐说鬼,以抒孤愤”的创作主旨。